化学グランプリ

| 【講座分野】 | 基礎科学 【科目 No.306】 |

|---|---|

| 【年月日】 | 2015/07/25(土) 1限目(11:00~12:30) |

| 【授業担当者】 | 花谷 正 |

| 【場 所】 | 岡山大学大学院自然科学研究科棟2階 |

| 【授業内容】 |

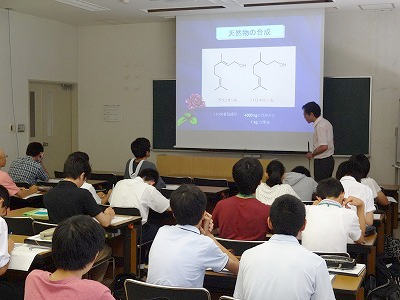

第1回 「有機化合物の合成と構造解析」 有機化学者は、何を目標に、あるいは何を目的として、どのような方法で有機化合物の合成を行なっているのでしょうか。 そして、合成された化合物の複雑な構造は、どのような方法で決定される のでしょうか。 いくつかの天然物合成を例に挙げて、有機合成化学の意義を紹介します。また、分子構造を解明するための分光学的な手法についても解説します。 |

| 【受講生の感想】 |

◆立体異性体で、ある部分の構造を変えることによって、似たようなものでも効果(におい)がかなり違うということが面白かった。 ◆化学の分子構造決定はパズルのようで難しそうだが、面白そうだと思った。 ◆構造を少し変えることで全く別のものに変わるというのは、まるで魔法のようでとてもわくわくした。ほんの少しの構造の違いを人間はきちんと認識していることにも驚いた。 ◆有機化合物や光の話を聞いて、目に見えないものを想像しながら学べたので、有機化学という分野にとても興味を持つことができた。 ◆合成までの多大な労力で医薬品等は作られているので、それを実現するための根気もつけられるようになりたい。 ◆様々な物質・光について、分子レベルで考えることは楽しかった。 |

|

|

|

|

化学グランプリ

| 【講座分野】 | 基礎科学 【科目 No.306】 |

|---|---|

| 【年月日】 | 2015/07/25(土) 2限目(13:30~15:00) |

| 【授業担当者】 | 末石 芳巳 |

| 【場 所】 | 岡山大学大学院自然科学研究科棟2階 |

| 【授業内容】 |

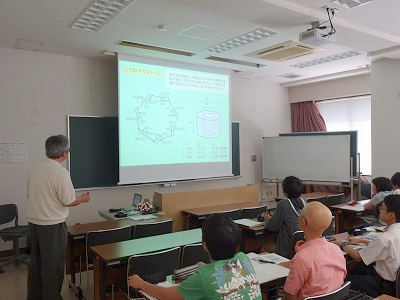

第2回 「生活の中の超分子化学」 「超分子」という新しい化学種を知っていますか。医薬品・化粧品・食料品など、様々な分野で超分子が利用されており、すでに我々の生活の中に入り込んでいます。化学の最先端を切り開きつ つある超分子化学とはどのようなものか、また、どのように利用されているかを解説します。 |

| 【受講生の感想】 |

◆超分子化学という一見自分たちの生活に何の関係もないような学問が身近で大いに役立っていると分かって驚いた。 ◆シクロデキストリン以外にも形状記憶合金やしわのでき方などの知識も得ることができてとても楽しかった。 ◆人の話を鵜呑みにせず、自分の頭で考え総合的に判断することが大切だということが分かった。 ◆日常生活に身近な例が色々あって、関心を持ち易かった。 ◆化学がこんなに身近にあることを意外に感じた。私たち人間の生活は化学の上に成り立っているのだろうか・・・。この講義でひしひしと感じた。 ◆物事の本質を見抜くためにも国語を頑張りたいと思う。 |

|

|

|

|

科学者倫理入門

| 【講座分野】 | 科学リテラシー 【科目 No.101】 |

|---|---|

| 【年月日】 | 2015/07/25(土) 3限目(15:10~16:40) |

| 【授業担当者】 | 河原 長美 |

| 【場 所】 | 岡山大学大学院自然科学研究科棟2階 |

| 【授業内容】 | 研究の進め方と科学者倫理の基本について |

| 【受講生の感想】 |

◆研究をするときには、社会的・学問的要請のバランスをとりつつ、自分が社会問題だと思うことをテーマに決めることが大切だとわかった。 ◆当たり前のことだが、気を抜けば犯してしまいそうなことが数多くあった。自分も課題研究では、そのようなことをしないようにしっかりと記憶をとっていきたい。 ◆変わったデータが出た時には実験を繰り返しやるというのは、身に覚えがあり、納得することができた。 ◆自分の強みを見つけて独創的な研究をしてみたい。 ◆研究テーマを社会的要請から見つけるということは、それなりの教養も要求されるのだ思った。新聞や本などから得る教養も重要だということがわかった。今後やっていきたい。 ◆科学者の倫理とは、時代毎に変化することがあるので、社会の流れを見つつ、その倫理に従うことが必要になると思った。 |

|

|

|

|

研究テーマ「生物分子の科学」

[開催日]

[開催日]2015/07/25(土) [場所] 岡山大学大学院自然科学研究科棟1階 [内容] 講義(化学結合、核酸の構造、二重らせん構造) 実験(DNA、二重らせん構造の対合と熱安定性) [受講生の感想] ◆高校でする実験と比べて使用する物が多く実験時間も長くて、早く大学に行ってこのようなことを沢山したいと思った。 ◆特に共有結合化合物について学び、今、学校で学習していることよりも深く学べて良かった。 ◆先生が日本人は疑うことを知らないので、質問することが少ないと言われていたが、そのことは自分にも思い当たる節があるので、今後はどんどん質問していきたい。また明日の実験も楽しみだ。 ◆分からないことが多くて不安だったが、1限目に丁寧に講義をしてくださったので安心した。分からないことは聞いたらいいと言ってくださって、今後も頑張れると思った。 ◆多くの薬品を扱う実験では、いかに器具を上手く使うかが重要で、かつ、理論面での理解も必要である。今後の実験も理解をしたうえで挑戦したい。 |