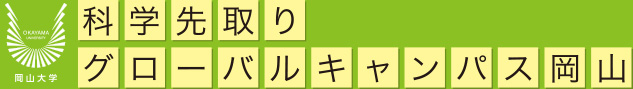

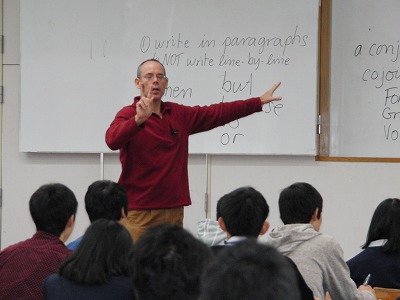

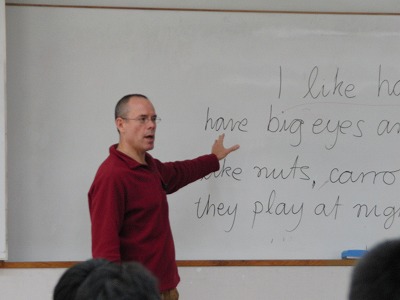

英語でコミュニケーション(English Communication in Science) 2014/11/15

| 【講座分野】 | 国際化基礎 【科目 No.202】時程表 |

|---|---|

| 【年月日】 | 2014/11/15(土) 1限目(11:00~12:30) |

| 【授業担当者】 | Christopher Creighton |

| 【場 所】 | 岡山大学大学院自然科学研究科棟2階 大講義室 |

| 【授業内容】 |

Paragraph writting |

| 【受講生の感想】 |

・他の国の言葉を学ぼうとするときは、その国で当たり前のこと、つまりその国の文化や歴史を知らなければならないと思う。英語も、現地での常識を知らないと自分の言葉は通じない。現地の人とコミュニケーションを積極的にとって、できる限り相手の言葉を知ろうとする姿勢が大切だと思った。 ・私たちが日常会話で使う言葉は、英語には正確な訳語が無い場合があることに少し驚きだった。普段何気なく使っているフレ-ズは、他の国では使われてないということに、言葉の違いを改めて感じた。 ・自分では正しいつもりで使っていた文法が、実は正しくないと知ることができ、とても有意義だった。 ・英作文を書くときのコツを教えてもらえるのは凄くありがたい。ネイティブスピーカーの人とコミュニケーションができる力も伸ばしていきたいので、これからもそのような情報を教えてもらいたい。 ・ネイティブの先生にみっちり教えてもらえるようなことはなかなか無いので、積極的に英作文などの技術も学びたいと思った。 ・授業が生徒参加型なので、ある程度緊張して臨むことにより、印象に残り、良く理解できた。 |

|

|

|

|

薬学系基礎 2014/11/15

| 【講座分野】 | 基礎科学 【科目 No.303】シラバス 時程表 |

|---|---|

| 【年月日】 | 2014/11/15(土) 2限目(13:30~15:00)/3限目(15:00~16:40) |

| 【授業担当者】 | 上原 孝 |

| 【場 所】 | 岡山大学薬学部1号館 |

| 【授業内容】 |

(2限目)「アセチルコリンの生理的作用と役割」 アセチルコリンは神経伝達物質であり, 神経終末から放出されると多彩な生理反 応を引き起こす。その作用は受容体と呼 ばれるアンテナ/鍵穴のような物質を介 して行われる。このような応答を分子レベ ルで解説する。 (3限目)「アセチルコリンと薬」 講義3で解説したアセチルコリンの生理 作用を基にして、色々な薬(毒も含む)が 開発されてきた。アルツハイマー病、パー キンソン病、重症筋無力症、胃潰瘍、喘 息などに有効な薬を紹介し、その作用を 理解する。 |

| 【受講生の感想】 |

・一つ一つの説明が解りやすくて楽しかった。最初の神経の話から、アセチルコリンの話、その受容体へと、どんどんつながって教えてもらえたので、自分の中で筋道が通って理解することができた。 ・薬を作るためには病気の原因を知ることが大切だという話を聞いて、薬学部は薬を作るだけの学部では無いのだと思い、薬学部自体に興味を持つことができた。今度、薬を飲むときには「これはどういう作用の薬なのだろう?」と疑問を持って、調べてから飲むようにしたい。 ・前回の授業でアセチルコリンの分子模型を作ったが、構造を見てすごく不安定なものなのだろうなあと思った。アセチルコリンがそんなに沢山、人の体に対して機能を果たしているというのはとても驚きだった。 ・身の周りに薬品は沢山あり、今日学んだアセチルコリンも自分の体内にあるものなのに、知らないことばかりだった。でも、今日、また一つ理解することが出来たので嬉しかった。 |

|

|

|

|

物理チャレンジ 2014/11/15

| 【講座分野】 | 基礎科学 【科目 No.305】シラバス 時程表 |

|---|---|

| 【年月日】 | 2014/11/15(土) 2限目(13:30~15:00)/3限目(15:00~16:40) |

| 【授業担当者】 | 原田 勲 |

| 【場 所】 | 岡山大学大学院自然科学研究科棟2階 大講義室 |

| 【授業内容】 |

(2限目)「力学」 物体の自由落下を例にして運動方程 式やエネルギー保存則について考え る。 上記に関連した物理第1チャレンジ 問題を解き、その考え方を学ぶ。 (3限目)「光についての考察」 回折格子による分光の原理や発光 のメカニズムを学び、出来ればその 量子力学的考察についても学ぶ。こ の様に、自然現象の物理的解明に向 けての第1歩を踏み出す。 |

| 【受講生の感想】 |

・虹などの自然現象の中に、光が反射することで色が見えるなど面白いものがあることを知った。これからは、日常生活の中で色を見る時、どういうふうに色を持っているのか意識していこうと思う。 ・運動エネルギーや位置エネルギーについては少し知っていたが、上や横に投げたりするような運動への応用については、余り解っていなかったので、これを機会にもっと演習量を増やし、計算できるようにしなければいけない。 ・学校で公式は教えてもらっているが、その理由等を教えてもらっていないので、良かったと思う。 ・物理チャレンジの問題では、結果に驚いた。感覚と計算は違うことを実感した。 ・重力加速度などの有名な数値が、自分の結果と一致すると嬉しかった。 ・身の周りの色が、光によってそう見せられていることがわかった。光の干渉をもっと理解できれば、僕たちでも身の周りの現象が説明できるのではないかと期待した。 |

|

|

|

本日の感想 2014/11/15

|

・講義中、他の人が前で発表をしているのを見て、自分もあのように皆の前で自分の意見が言えるようになりたいと思った。そのためにも知識を増やすことが必要だと思った。 ・グロ-バルキャンパスに来ると、まだまだ自分の知らない世界があるのだと自覚し、もっと色々知りたいなあという気持ちになった。 ・どの分野でも一つのことを知っているだけでは無く、沢山の分野の情報を知っておくことが大切だと分かった。普段から自分に関係ないと思われる分野でも自分の分野につながっているかもしれないと、情報を積極的に取り入れようと思った。 |